Projet Candidature à une résidence d’exploration, de médiation, de rencontre, de transmission et d’édition en itinérance lozérienne

Missions Conception, rédaction, cartographie QGIS et mise en forme graphique de la candidature

Organisateur Maison de l’architecture de Lozère

Résultat Projet non-retenu

Partenaires Malo Méchineau + Collectif Supercali

Lieu Département de Lozère (48)

Date 2025

Dans le cadre d’un appel national à projet des maisons de l’architecture, nous avons décider de proposer une narration juste, ancrée, et équivoque des architectures modernes et contemporaines en partant à la rencontre en itinérance de la Lozère, de ses paysages, de ses architectures et de ses habitants. L’itinérance est ici un parcours pensé comme une expérience de pédagogie par l’évènement, avec une forte envie de rendre compte de ces rencontres spatiales et humaines.

Au fil de nos projets, la résidence est devenue pour nous une certitude, une pratique-outil, qui permet la compréhension et l’échange avec un lieu, ses habitants, humains ou non, sa topographie, son climat. Elle peut-être radicalement habitante comme a pu l’expérimenter Sophie Ricard à Boulogne-sur-mer, elle peut consister simplement à se montrer et inviter à la rencontre comme le fait l’agence Bientôt à Vierzon, ou encore être temporaire et multiple comme peut le pratiquer l’Atelier du Rouget dans son processus de conception.

Cette candidature en Lozère a été pour nous l’occasion de continuer à affiner notre manière de faire résidence, cette fois-ci en itinérance, avec pour objectif de rencontrer, dessiner, inventorier… Et restituer. Comme ont pu le montrer les convois de l’eau, en 2023, l’itinérance peut-être un projet en soi, un parcours pensé comme une expérience de pédagogie par l’évènement, avec une forte envie de rendre compte des rencontres effectuées et justifier des lieux visités.

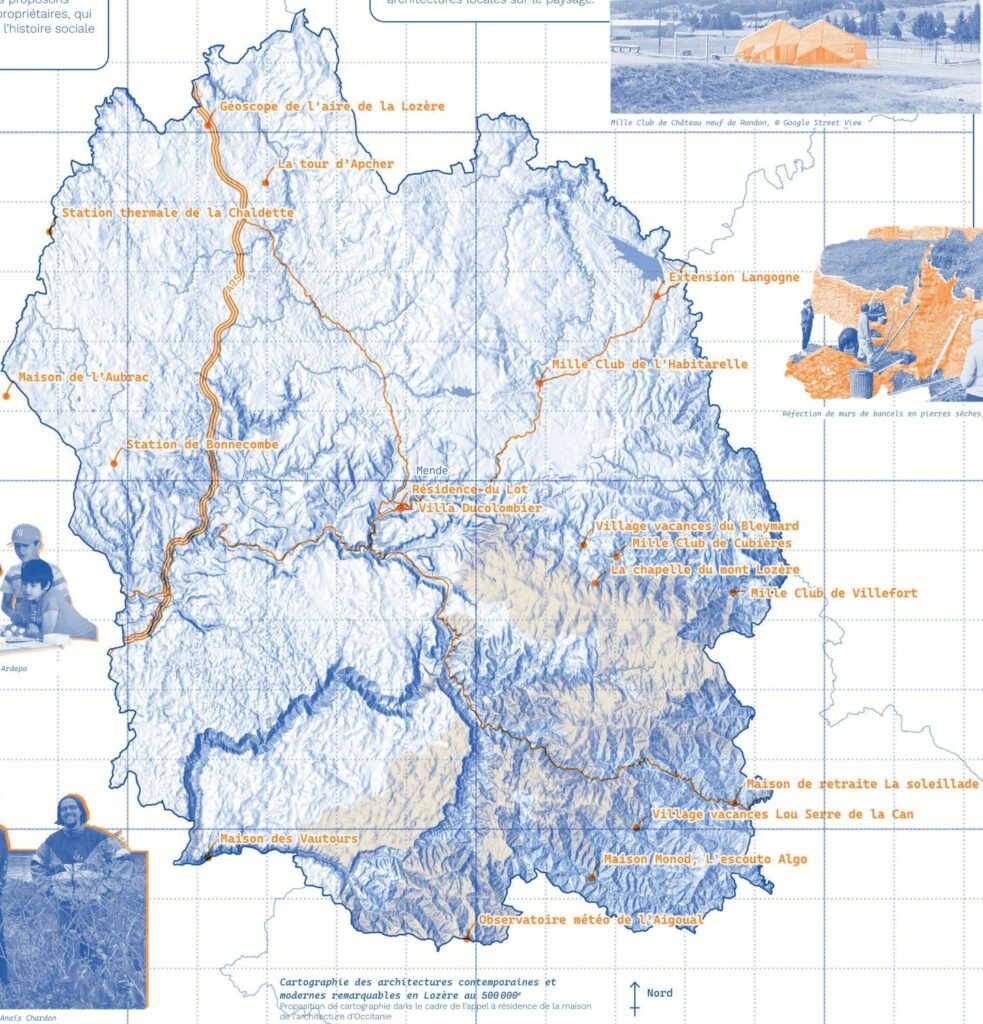

Au travers de marches exploratoires, qui relient différents points du département, nous proposons d’engager une anthologie d’architectures contemporaines. À rebours d’une Lozère de grands paysages sauvages et ruraux, nous avons à cœur de mettre en récit le département par ses églises, ses gymnases, ses villas, ses stations et observatoires. C’est à cet égard que nous cherchons, en tant qu’architectes et graphistes, à observer les qualités de ce patrimoine récent. Dessiner, rencontrer, capter et cartographier les lieux et ceux qui les habitent nous permettra de restituer l’unicité de ces édifices et les relations qu’entretiennent ces constructions avec les plateaux de l’Aubrac, les vallons de Margeride, ou les gorges du Tarn.

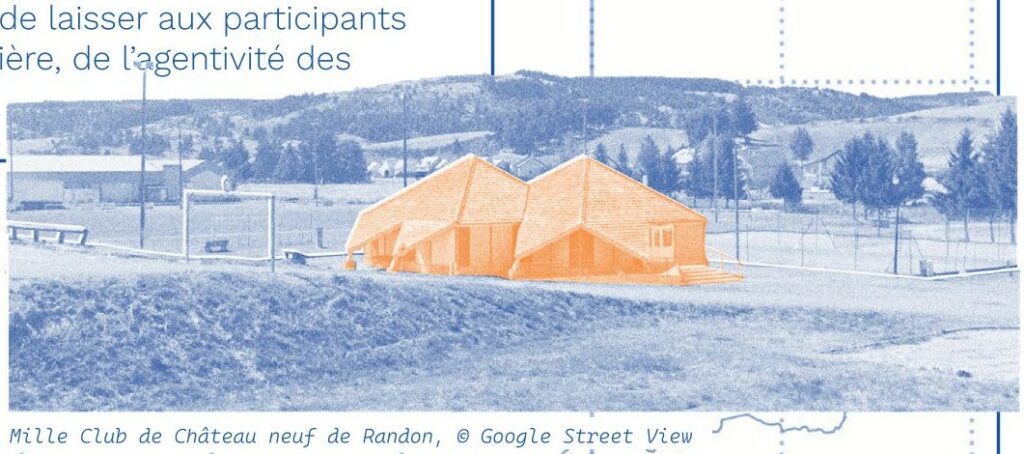

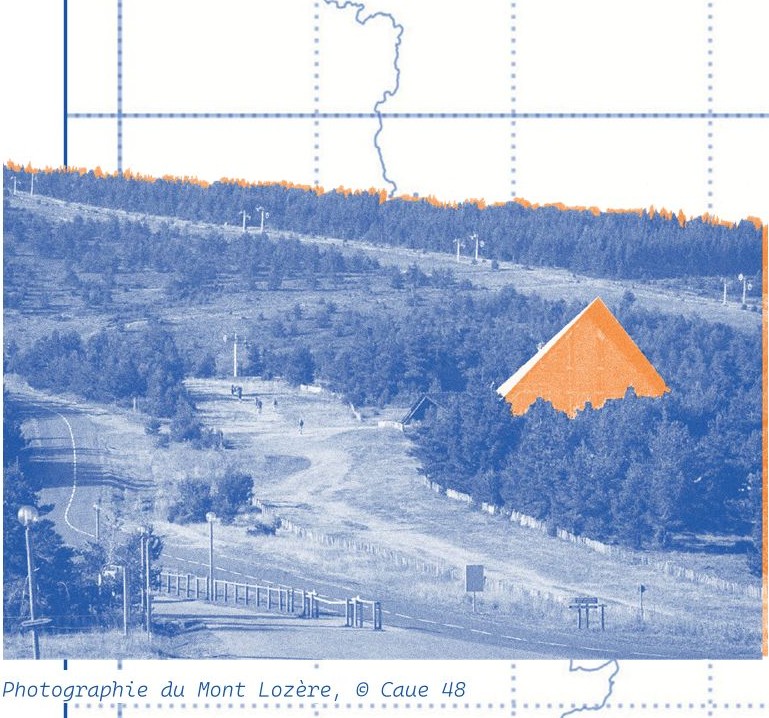

Comme mentionné, il s’agit aussi de mettre en récit un parcours, une balade thématique qui permet d’identifier la manière dont ces édifices sont les témoins d’une succession de regards portés sur le paysage. Comme le ferait une frise, chaque bâtiment exprime un rapport au contexte emblématique : qu’il s’agisse de l’église du Mont Lozère, symptomatique de la forte tradition catholique cévenole voulant co-constituer la montagne, ou bien de villages vacances symbolisant une nouvelle désirabilité pour les paysages sauvages. Ainsi, pour ne pas réduire chaque édifice à une exploitation esthétique des lieux, nous proposons d’offrir une analyse enrichie par la parole des habitants et propriétaires, qui permettra d’appréhender ces constructions à la lumière de l’histoire sociale et environnementale locale.

En pratique, le dessin de ces itinéraires suivra ainsi celui d’axes thématiques qui permettront d’opérer une typologie de réalisations contemporaines. Ce tri offre le double avantage de classer les édifices via un parcours commenté et de mobiliser des outils de lecture du territoire trans-paysagers. Notre objectif est donc d’en proposer une narration juste, ancrée, et équivoque, grâce à une typologie qui pourrait se présenter ainsi :

// 1 Architectures vivantes, nos communs contemporains

Ce sont les édifices relevant de nouveaux espaces d’intérêt public, répondant à des échelles de projet multiscalaires, et un programme qui peut évoluer selon les saisons.

// 2 Otium rural, les villégiatures modernes

Projets qui opèrent une artialisation du paysage lozérien dans une optique de repos, de vacances ou de loisirs rendus possibles par le paysage esthétique et vivant.

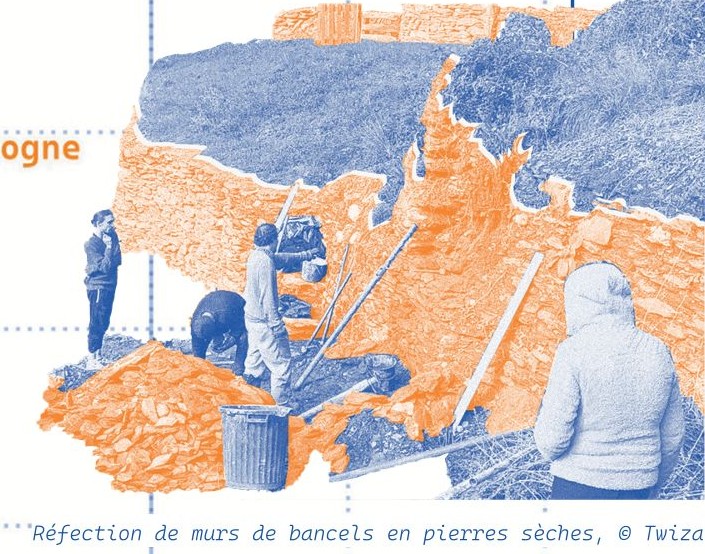

// 3 Devenir paysage, auto-construction et patrimoine immédiat

Projets spontanés ou construits à l’initiative d’habitants, ou dans une optique de consubstantialité entre le paysage et l’édifice.

En parallèle et en complément de ce travail curatorial, des ateliers de médiation seraient organisées. Ils sont à la fois un moment d’échange avec les habitants pour mieux appréhender le territoire mais constituent également pour nous un moyen de partager nos connaissances en architecture et en représentation spatiale.

Les ateliers prendraient appui sur la linogravure, une pratique artistique forte mais facile à mettre en place. L’exercice inciterait les participants à mettre en représentation les espaces contemporains et modernes en les articulant avec le paysage. Le travail de cartographie et de réalisation des tampons se basera sur les thématiques identifiées. La production qu’offre la linogravure permet de s’intéresser aux motifs récurrents sérialisés, qui aboutiront à divers formats (affiches, carte postales etc.) et qui nourriront les restitutions. Les ateliers se déploieraient depuis le camion aménagé (presses et espaces de séchage des productions). Cette spatialisation créée alors l’évènement sur nos points d’arrêt. Ces demi-journées seraient ainsi pensées comme un temps d’échange qui nous permet de laisser aux participants une manière de témoigner, à leur manière, de l’agentivité des architectures locales sur le paysage.