Projet Analyse de la Vallée de la Divatte, un espace du lit majeur de la Loire

Contexte Projet de fin d’études

Studio de projet Grands sentiers, Ensa Nantes

Encadrants Anne Bossé + Petra Marguc

Lieu Communauté de communes Sèvre & Loire (44)

Date 2024

Le studio de projet Grands sentiers mené par Anne Bossé propose d’explorer le territoire à pied, en marchant. Cette action est autant manifeste qu’elle est un outil d’appréhension des espaces, qui permet de se mettre dans une posture à l’échelle du corps en mouvement et de mettre en relation. Fortement orienté autour de la recherche architecturale à l’échelle de la métropole nantaise, le projet ambitionne de réaliser un grand sentier métropolitain à l’issue de sa quatrième et dernière édition, en 2024. Plus d’informations sont disponibles sur le carnet Hypothèse dédié https://gdsentiers.hypotheses.org/, compilant les genèses et les démarches de chaque projets développés dont le Parlement de Tougas réalisé dans ce même studio.

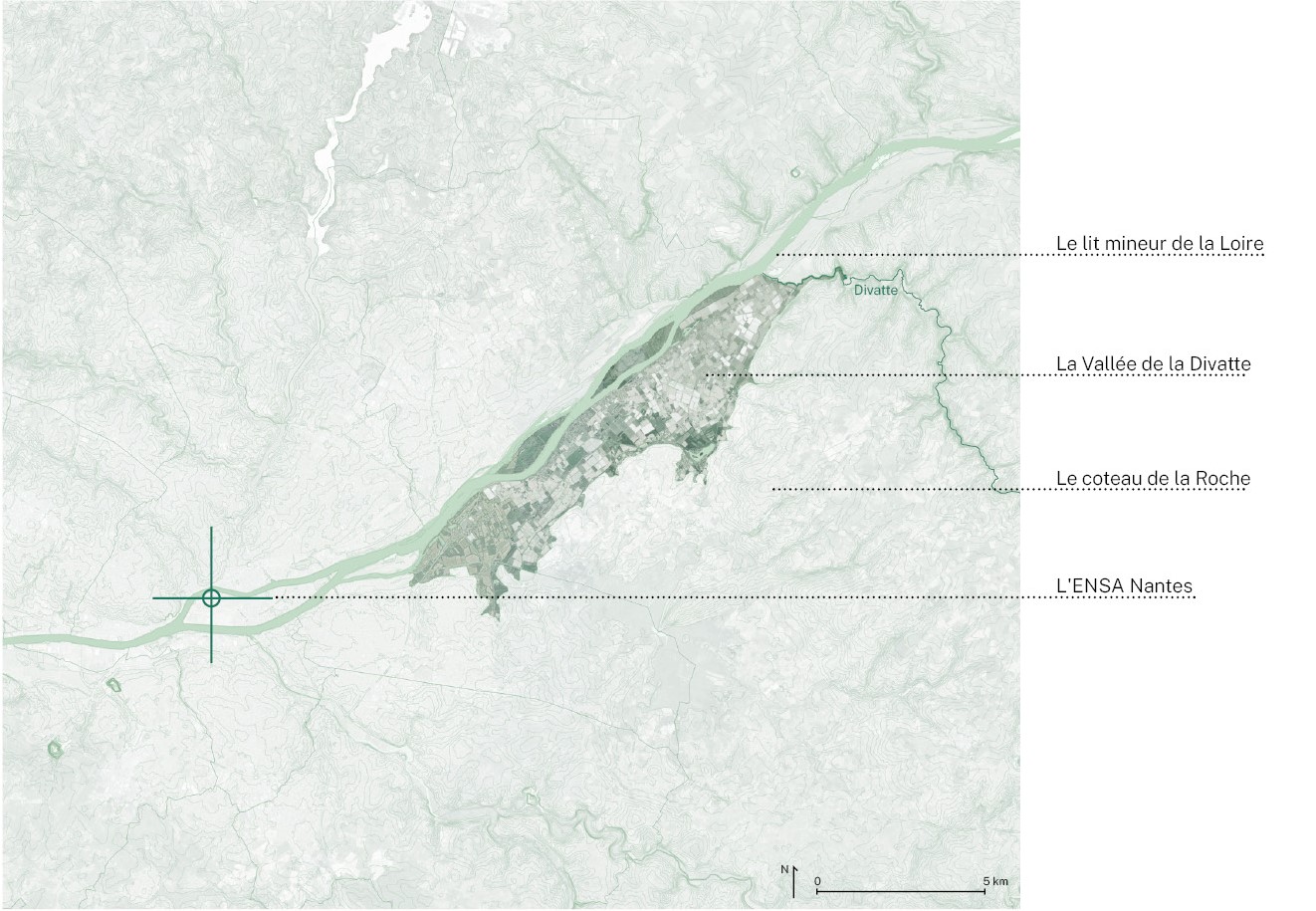

Située à l’Est de la métropole nantaise, la Vallée de la Divatte s’étend sur 14 km entre le lit mineur de la Loire qui correspond à l’espace fluvial en eau permanente et le coteau de la Roche, un affleurement rocheux creusé par les eaux. La Vallée de la Divatte fait partie du lit majeur de la Loire, la zone d’influence des eaux fluviales. Elle tire son nom de la rivière Divatte, affluent de la Loire qui la traverse. Cette vallée sédimentaire de 25 km² est traversée par de nombreux boires qui récoltent les eaux de ruissellement pour les amener en pied de coteau.

Un boire, c’est une appellation locale pour désigner un bras mort de la Loire, un espace qui n’est pas en eau tout le temps. Ces boires sont des prairies permanentes, des zones humides, des plans d’eaux qui sont essentiels à la biodiversité du fleuve qui vient y trouver une multiplicité de milieux. La variation du niveau des eaux au cours de l’année permet l’existence de milieux rares qui forment les frayères à brochets et anguilles, ou les bancs de sables propices aux plantes pionnières.

Aujourd’hui, la Vallée de la Divatte est traversée dans son épaisseur par 8 boires entièrement coupés des eaux du fleuve par la Levée de la Divatte, immense digue de terre et de sable s’étalant sur 15 km. D’une hauteur moyenne de 6 mètres 40 par rapport aux eaux les plus basses de la Loire, elle est la dernière grande digue royale bâtie le long du fleuve en 1856.

Elle fait partie d’un système hydraulique cohérent développé pour drainer les terres humides et riches en sédiment de la Vallée de la Divatte. Ce système c’est une digue, des fossés, des portes, des canaux, des bassins de rétention qui visent à canaliser les eaux de remontée de nappe et de ruissellement pour les amener le plus rapidement que possible en aval. Ce drainage intense des sols permet d’habiter le cœur de vallée, mais aussi d’y développer les cultures agricoles.

Aujourd’hui, 4/5e de la vallée est dédié aux seuls espaces de productions maraîchers que sont les champs ou les serres. A ceux-là s’ajoute les plateformes logistiques, les usines de conditionnement, les hangars de stockage, les zones industriels de service, les routes reliant tous ces lieux et les espaces de gestion de l’eau. La Vallée de la Divatte est aménagée autour du besoin en sols des maraîchers. Ce sont ici chaque année environ 220 000 tonnes de fruits et légumes qui sont produits sur 20 km². La production la plus gourmande en surface est la mâche nantaise, produit protégé et exporté dans toute l’Europe.

Au départ poussés par des sols extrêmement qualitatifs et par le développement de l’agriculture productiviste, les maraîchers nantais se sont étalés au point de contrôler une grande partie des terres de la Vallée de la Divatte. Pour accroître la production, les sols sont aplanis et ensablés, quadrillés de serres et de tunnels plastiques, aspergés de métam-sodium un biocide à très large spectre, survolés par des hélicoptères qui projettent de la peinture et de la chaux.

L’industrie maraîchère s’est développée tout au long du 20e siècle dans la vallée, abritée par la Levée de la Divatte. Cette digue est actuellement entretenue dans le cadre de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) qui a, en plus de sa visée de prévention, une mission de restauration et de protection des espaces aquatiques et humides. Les collectivités publiques sont donc engagées financièrement à entretenir une infrastructure qui agit au détriment des sols et des espaces censés être restaurés par ces mêmes collectivités. Pire, si la levée n’est pas correctement entretenue, elle aggrave le risque de submersion en libérant rapidement un grand volume d’eau. Il est difficile pour les pouvoirs publics de proposer et d’installer des projets agricoles alternatifs, productifs et compatibles avec les espaces peu drainés parce qu’ils ne sont pas aussi compétitifs que les maraîchers industriels. Ces derniers sont si puissants financièrement qu’ils peuvent se permettre d’acheter du foncier pour 5 à 6 fois le prix du marché, empêchant ainsi l’investissement public.

Cette enquête portée sur la Vallée de la Divatte a été accompagnée de la création de plusieurs cartes de marche. La suite du projet est disponible juste ici