Projet Analyse de la Vallée de la Divatte, un espace du lit majeur de la Loire

Contexte Projet de fin d’études

Studio de projet Grands sentiers, Ensa Nantes

Encadrants Anne Bossé + Petra Marguc

Lieu Communauté de communes Sèvre & Loire (44)

Date 2024

Le studio de projet Grands sentiers mené par Anne Bossé propose d’explorer le territoire à pied, en marchant. Cette action est autant manifeste qu’elle est un outil d’appréhension des espaces, qui permet de se mettre dans une posture à l’échelle du corps en mouvement et de mettre en relation. Fortement orienté autour de la recherche architecturale à l’échelle de la métropole nantaise, le projet ambitionne de réaliser un grand sentier métropolitain à l’issue de sa quatrième et dernière édition, en 2024. Plus d’informations sont disponibles sur le carnet Hypothèse dédié https://gdsentiers.hypotheses.org/, compilant les genèses et les démarches de chaque projets développés dont mon projet de fin d’études et le Parlement de Tougas réalisés dans ce même studio.

Située à l’Est de la métropole nantaise, la Vallée de la Divatte s’étend sur 14 km entre le lit mineur de la Loire qui correspond à l’espace fluvial en eau permanente et le coteau de la Roche, un affleurement rocheux creusé par les eaux. La Vallée de la Divatte fait partie du lit majeur de la Loire, la zone d’influence des eaux fluviales. Elle tire son nom de la rivière Divatte, affluent de la Loire qui la traverse. Cette vallée sédimentaire de 25 km² est traversée par de nombreux boires qui récoltent les eaux de ruissellement pour les amener en pied de coteau.

Comprendre la vallée de la Divatte, c’est essayer de travailler à plusieurs échelles en mettant en relation les espaces, les flux et les acteurs. Durant une courte période d’analyse s’étalant sur un mois, j’ai arpenter la vallée, de la Loire au coteau, j’ai réalisé des entretiens et j’ai rendu compte de mes avancées. La cartographie a été ici l’outil de travail principal qui me permettait d’articuler mes recherches, d’archiver mes avancées et de transmettre tout au long du processus.

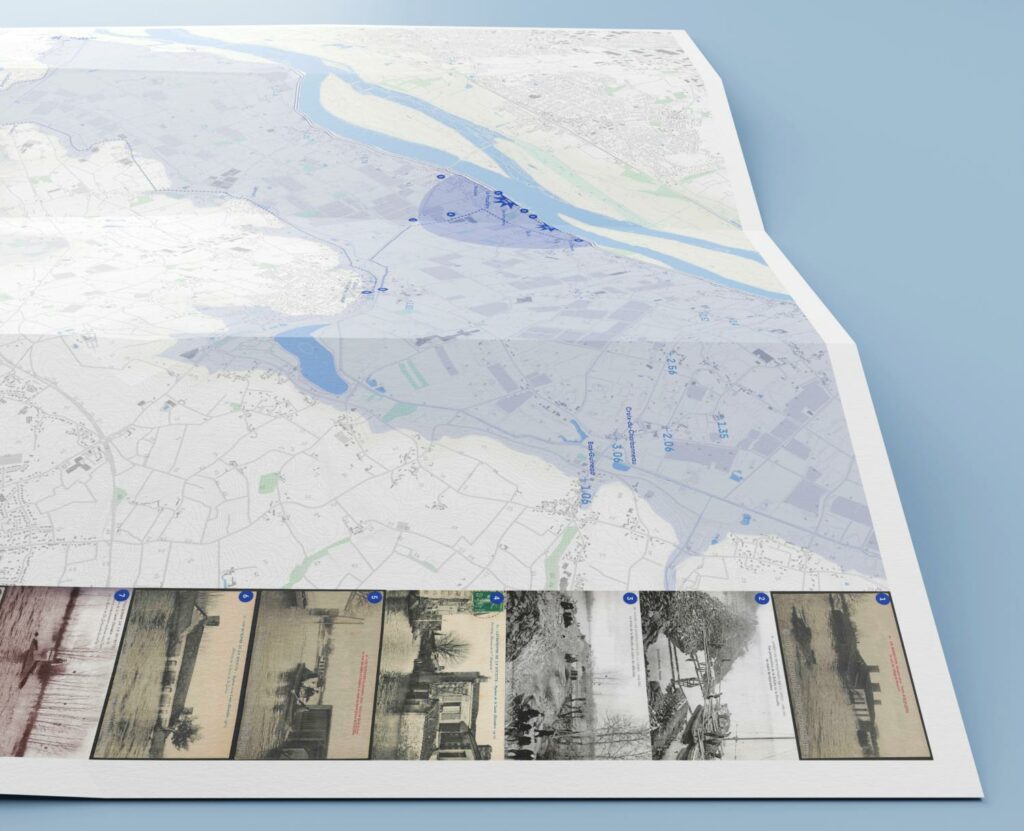

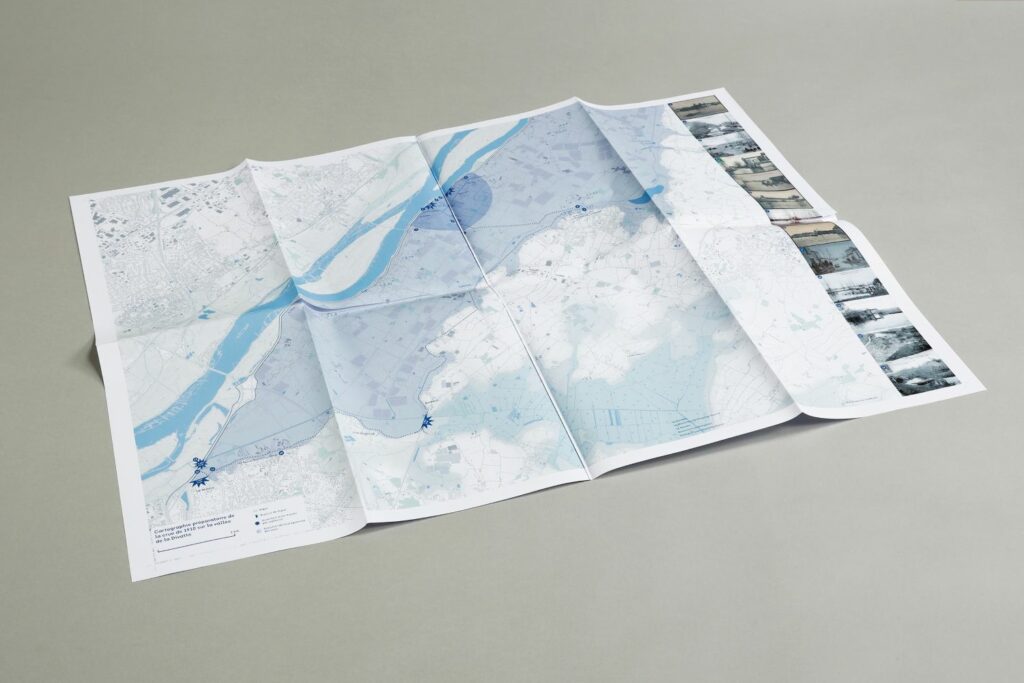

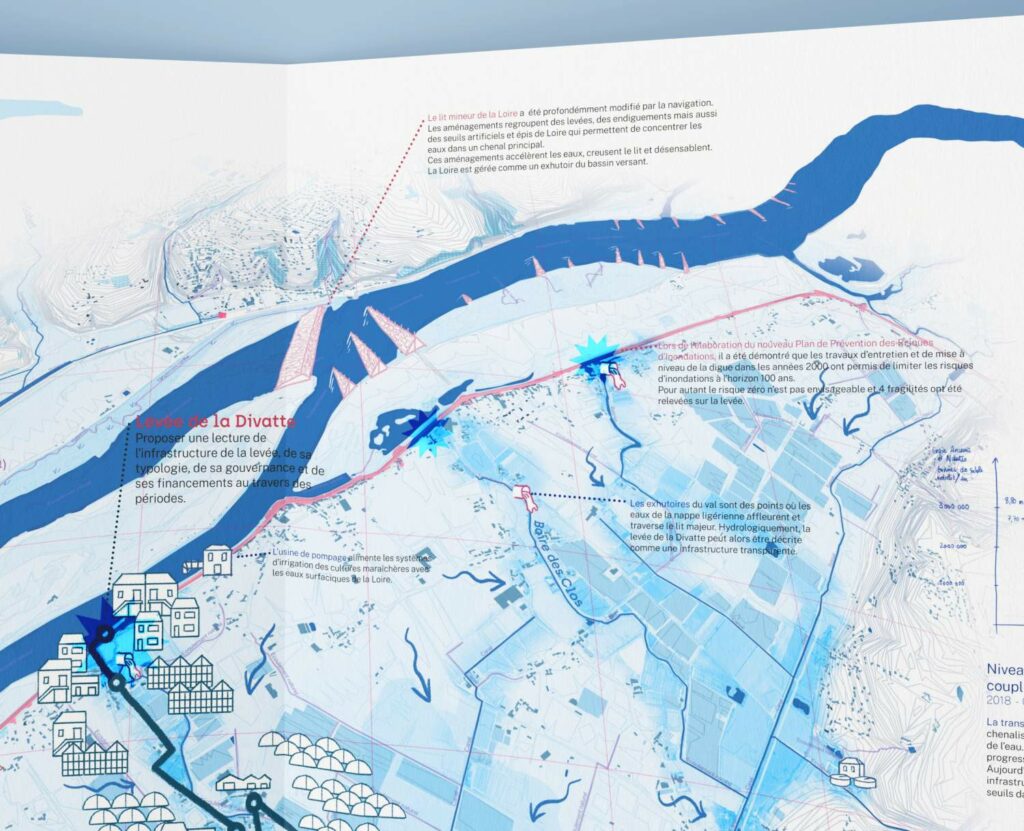

Une première séquence de cartographie a été réalisée autour de la recherche historiographique de la crue de 1910 et de ses conséquences dans le territoire. En m’appuyant sur les archives photographiques, journalistiques et paroissiales, j’ai pu proposer une lecture de cet évènement dans le temps et l’espace. Cette lecture théorique a ensuite été mise à l’épreuve du terrain durant un arpentage de 4 heures dans la vallée. Point de départ du projet de Réouverture du boire de la Coudrouse, ce travail m’a permis d’identifier l’objet d’étude principal du projet, la Levée de la Divatte. La seconde carte intitulée Un formidable bruit est la synthèse de ces recherches, de l’arpentage et amorce un changement d’échelle avec un questionnement sur le transect de la Coudrouse.

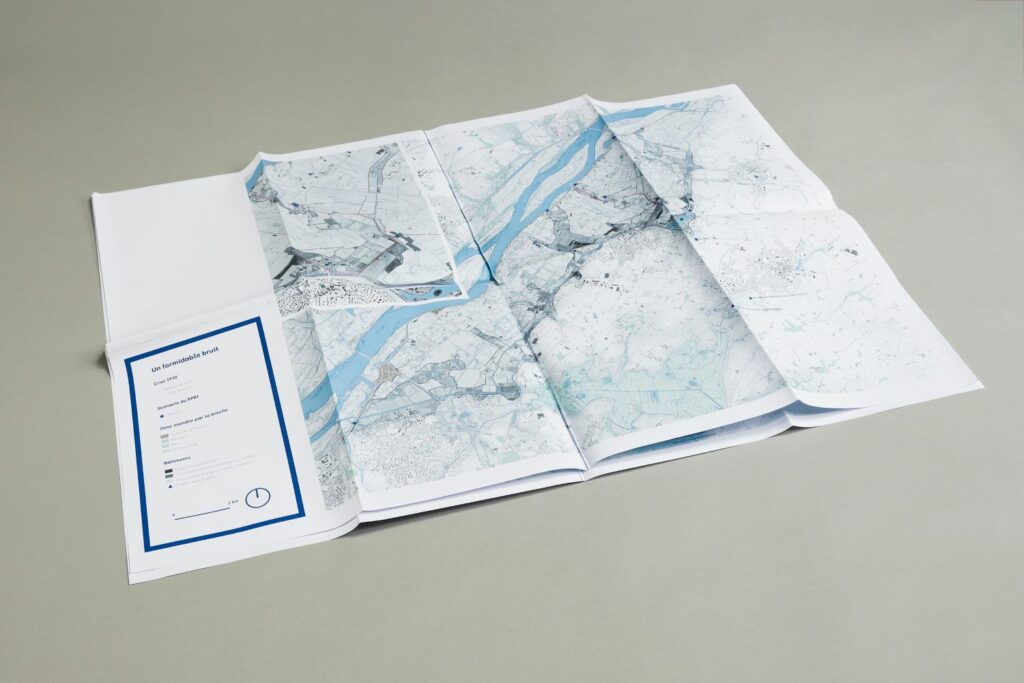

La seconde séquence de cartographie se concentre donc sur le transect de la Coudrouse, de la Levée de la Divatte jusqu’au pied du coteau de Saint-Julien-de-Concelles. Elle propose une cartographie du parcours des eaux de la crue de 1910 après les brèches survenues au lieu-dit La Coudrouse et cherche à exposer les vulnérabilités locales quant à un retour de ces eaux de crues.

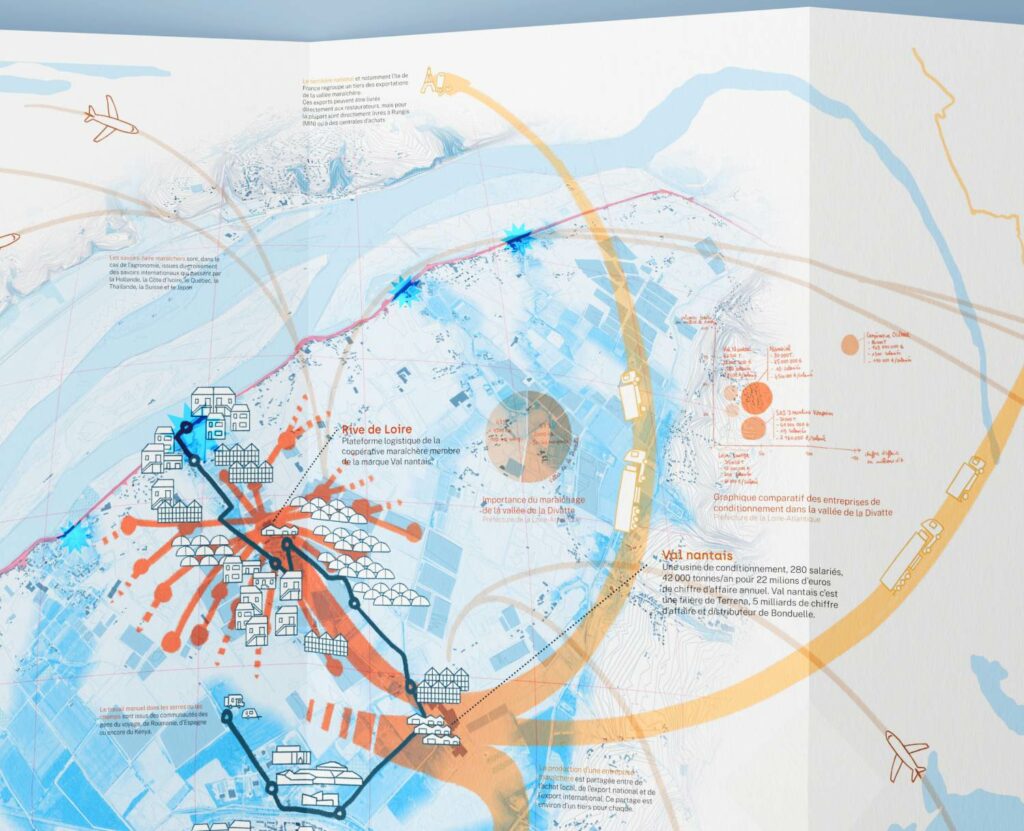

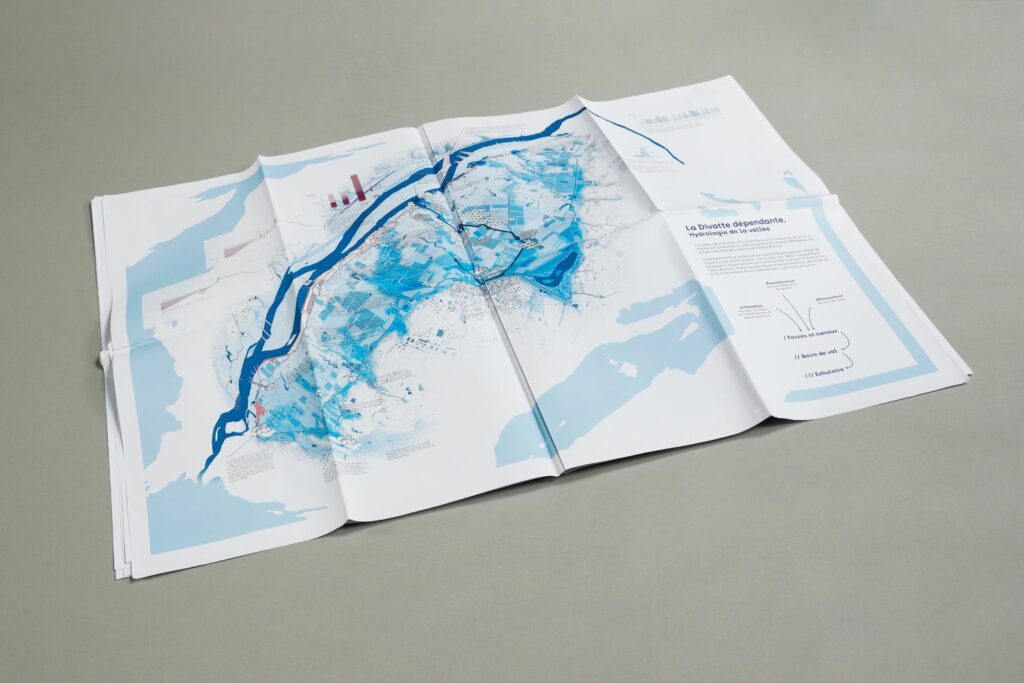

La troisième séquence cartographique propose de faire une lecture spatiale des interdépendances de la vallée. Sont ici identifiés, cartographiés et mis en relations les systèmes hydrauliques, urbains, agricoles, industriels mais aussi de gouvernance de cette vallée. Rapidement, je me suis rendu compte de l’ampleur de la proposition et j’ai choisi de diviser ce travail en deux cartographies distinctes.

La première propose de se concentrer sur l’hydrologie de la vallée et du système de drainage initié par la Levée de la Divatte. Située dans le lit majeur de l’Estuaire de la Loire, la biorégion de la Divatte peut être étendue sur l’ensemble du bassin versant ligérien, mais aussi sur une partie de la côte atlantique. La carte reflète ces influences en refusant une représentation trop orthographique qui empêcherait le jeu d’imbrication de ces différentes échelles.

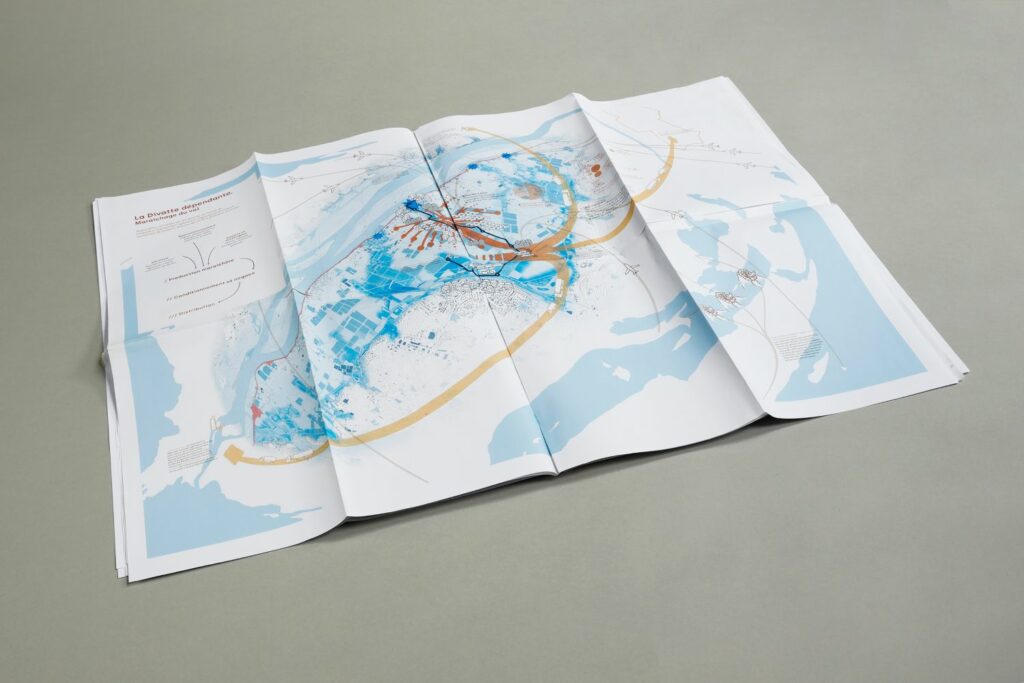

La seconde cartographie s’attarde plutôt sur l’industrie maraîchère de la vallée, de ses espaces primaires de productions, aux usines de transformations et à l’exportation des produits. De la même manière, l’anamorphose du territoire cartographié permet de jouer avec les échelles pour intégrer à la fois les travailleurs migrants et leurs pays d’origines, les pays importateurs des produits et les espaces d’échanges de savoirs autour du maraîchage industriel.

La cartographie est un outil architectural puissant. Elle permet d’appréhender, de spatialiser et de faire la synthèse de plusieurs axes de recherche sur un territoire. Loin d’un simple outil de représentation, j’utilise la carte ici comme un outil de recherche, en constante évolution.